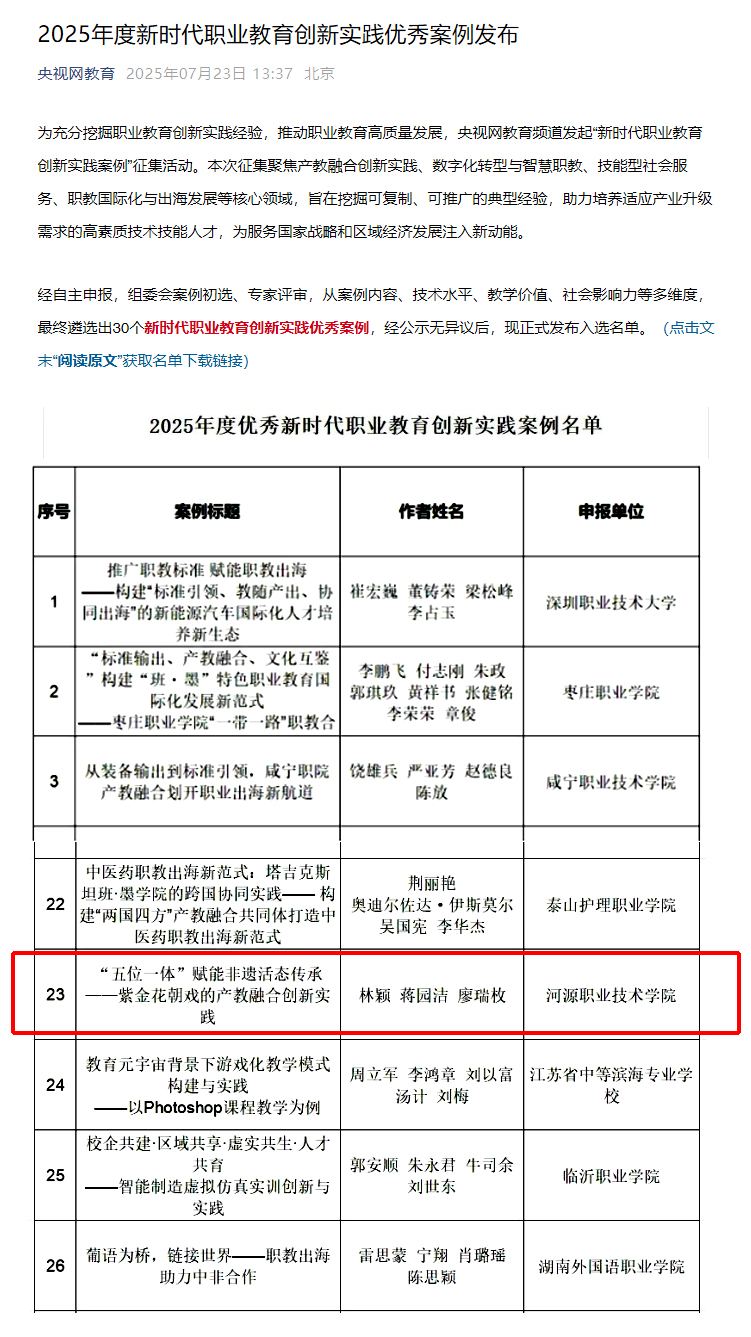

近日,由我校宣传部指导,科研处推送,林颖老师牵头的紫金花朝戏传习团队,继2024年入选新华网“非遗与职教融合发展优秀案例”后,再次凭借《“五位一体”赋能非遗活态传承:紫金花朝戏的产教融合创新实践》成功入选央视网主办的2025年度“新时代职业教育创新实践典型案例”,全国共30个项目入选,广东省仅3所院校榜上有名,成为非遗传承与职业教育协同育人的全国示范典型。

(央视网发布)

一、产教融合:打通“政校行企社”全链条,激活非遗产业新动能

项目对标国家“十四五”文化发展规划,携手河源市文化广电旅游体育局、河源市文化馆、紫金县花朝戏传承发展中心、广东省万绿湖文化旅游投资有限公司等12家单位,构建“国家—省—市—校—村”五级联动体系。依托省级中华优秀传统文化传承基地,将花朝戏元素嵌入师范教育、旅游管理、动漫设计三大专业群,开发《花朝戏表演基础训练》《非遗研学线路规划》等4门核心课程,形成“理论学习—技艺训练—项目孵化—市场转化”四阶段育人闭环。校企共建实训中心1个、校外传习基地3个,累计孵化花朝戏主题文创产品100余项,落地万绿湖景区、河源墟市等消费场景,带动地方文旅经济增长10%。

(万绿湖景区龙凤岛龙凤台周期实践)

二、校园文化:构建“课堂—社团—实训—社区—市场”五位一体育人生态

将花朝戏全面融入校园文化肌理。课堂端,出版校本教材1部,上线《紫金花朝戏在线培训系统》《紫金花朝戏项目管理平台》2套数字系统;社团端,成立花朝戏传习社和客韵新声突击队,年均开展排练、展演50余场;实训端,建成266.69万元投入的花朝戏研究中心与训练中心;社区端,深度参与广东省“百千万工程”,在林丰节、仙塘镇村歌发布会等30余场基层文化活动中送戏下乡;市场端,打造景区剧目体验、线上观影,全网触达受众8万人次,实现“非遗进校园、师生进社区、成果进市场”。

(客韵新声团队东源县万绿湖景区2025文化旅游周活动现场)

(河源市遗珠耀南粤--多彩色非遗迎新年演出直播活动,我校原创花朝戏小戏《青衣》演出照)

三、育人成果:构建三师共育梯队,彰显职教社会担当

组建由国家级非遗传承人、高校教师、行业导师构成的“三师”混编团队,实施“项目制管理+双导师带教+学段式评价”机制。累计培养花朝戏传习人2672名,其中30余名毕业生已成为地方文旅企事业单位文化工作者。花朝戏小戏《青衣》、古装戏《梁山伯与祝英台》等学生参演作品获新华网、南方+等主流媒体报道30余次。团队先后获评新华网全国非遗与职教融合优秀案例、广东省非遗创新典型案例,被多所兄弟院校复制推广。

(在校生与现就职于紫金县花朝戏传承发展中心的毕业生及剧团演员同台献演大型现代花朝戏《接你回家》)

四、未来展望:数字化升级与国际传播双轮驱动

下一步,学校将以此次入选为新起点,持续深耕“非遗+职教”改革:固化“政府—高校—企业”三元协同的长效机制;打造全国共享的花朝戏课程云平台,让优质资源实时生长;推动“课程即产品”落地,把课堂创意转化为研学线路、跨境文创等多元业态,把教学链升级为产业链;依托粤港澳大湾区文化网络、多媒介向世界讲述花朝戏的客家故事,让古老声腔在更广阔的舞台绽放新声。

我校将始终锚定教育主阵地,纵深推进客家文化“双创”实践,为河源绿色崛起输送高素质技术技能人才,奋力书写非遗传承与职业教育高质量发展的“河职答卷”。